Пластилиновый Дед Мороз, Федя Быков, пластилин, бумага

понедельник, 30 декабря 2019 г.

воскресенье, 29 декабря 2019 г.

среда, 25 декабря 2019 г.

Управление электронным образовательным контентом

Повысил квалификацию в ГУАПе

Сертификат: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, удостоверение о повышении квалификации № 782409719623 от 18.12.2019 по дополнительной профессиональной программе "Управление электронным образовательным контентом" (24 часа)

Сертификат: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, удостоверение о повышении квалификации № 782409719623 от 18.12.2019 по дополнительной профессиональной программе "Управление электронным образовательным контентом" (24 часа)

вторник, 24 декабря 2019 г.

Быков И.А., Гладченко И.А. К вопросу об исследованиях мобилизационного контента в социальных медиа

Быков И. А., Гладченко И. А. К вопросу об исследованиях мобилизационного контента в социальных медиа // Стратегические коммуникации в современном мире. Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 214-222.

В свете экспоненциально растущего количества эмпирических работ в области Интернет-исследований особенно остро встаёт вопрос теоретического осмысления накопленного материала, в первую очередь – существующих и активно используемых в научной литературе понятий [1]. Одним из базовых оперируемых понятий является «контент». В переводе с английского термин «content» обозначает «содержание». В российской исследовательской практике попытки определения термина делаются в основном в рамках эмпирических исследований, что определяет достаточно узкую специфику трактовки, хотя многие из определений и претендуют на универсальность. Например, приводится такое определение: «контент – это всякая осмысленная с точки зрения человека информация» [2, с. 32]. В рамках концепции Веб 2.0 Т. О’Рейли сформулировал понятие «user-generated content» – контент, который производят пользователи Интернет-ресурсов [3], чем также руководствуются авторы в своих исследованиях. Подавляющее большинство исследователей при трактовке «контента» отталкиваются не столько от понятия, сколько от практической деятельности, которая активно использует данный термин – контент-маркетинга. Исходя из этого, авторы зачастую сосредотачиваются на классификации, а не определении, например, деля контент на информационный (наполнение Интернет-ресурса) и информационно-содержательный (информация, «соответствующая ожиданиям потенциальных потребителей» [4]). Е. Гусева пишет, что контент является коммуникационным продуктом медиа потребления, приводящим к потреблению реальных товаров и услуг. С точки зрения И. Щекиной, контентом является любое содержание представительств бренда в социальных сетях. Также автор отмечает важное свойство контента – его способность к саморепликации, т.е. виральности – возможности тиражирования пользователями [5]. В качестве понимания контента, не привязанного конкретно к области медиа, может рассматриваться содержательное наполнение какой-либо деятельности (например, педагогической) [6]. Другой практический подход отталкивается не от анализа конкретных практик, а от методологии контент-анализа, делая определение ещё более узкоспециальным. Метод контент-анализа подразумевает выявление исследуемой единицы. Как правило, в качестве таких единиц выделяются посты, опубликованные в социальных сетях. С такой точки зрения контент – это любые публикации или сообщения на Интернет-ресурсах [7].

Медиа контент становится необходимым элементом для протекания социальных мобилизационных процессов, для которых критично формирование устойчивого медиа дискурса [12]. В рамках исследования мобилизационного контента необходимо уточнить, что мобилизация рассматривается как процесс происходящих в обществе изменений, так как под этим следует понимать реакцию социума – инициируемую либо самим обществом, либо властью [12]. Мобилизация обязательно является коллективным действием [13],и буквально понимается как объединение сообществ для достижения общих целей [14].Политическая мобилизация рассматривается исследователями как «средство политики, осуществляемой иными способами» [15]. Также политическую мобилизацию определяют «как процесс поощрения населения к политическому участию» [16].

Для формирования мобилизационно контента в соответствии с приведённым определением обязательно наличие символа. Данное понятие многозначно [17], поэтому мы предлагаем следующее определение в рамках парадигмы мобилизационного процесса: символ – это комплекс визуальных знаков, означаемый вербально, и вызывающий одинаковые ассоциации у реципиентов [18]. Под вербальным означиванием подразумевается словесное «дублирование» комплекса знаков. Восприятие комплекса знаков порождает ассоциацию с вербальным означением и наоборот. Сам комплекс знаков независимо, помимо вербальных, вызывает одинаковые устоявшиеся в определённом сообществе ассоциации. Любой политический символ потенциально можно использовать для формирования мобилизационного контента – как официальные государственные [19], так и образы публичных деятелей. В категорию символов могут входить не только конкретные знаки, но и цвета и комбинация цветов, отображая, например, цвета государственного флага. Образы тоже стоит рассматривать в качестве символов, главное, чтобы они были простыми в записи или изображении, но вызывали одинаковую устойчивую ассоциацию у аудитории, например, «жёлтые жилеты» во время протестов во Франции, или «слуга народа» – политический образ Владимира Зеленского в предвыборной кампании на Украине [20]). Особую роль приобретают деятели шоу-бизнеса, особенно комики, в творчестве которых используется жанр политической сатиры. В случае выборов на Украине это Владимир Зеленский, в случае «жёлтых жилетов» это Мишель Жерар Жозеф Колюччи — Колюш [21]. Потенциал для осуществления мобилизации у деятелей такого типа очень высок, так как они имеют возможность к эффективному производству всех типов мобилизационного контента.

Типологии интернет-мемов, представленные в отечественных исследованиях, крайне разнообразны. Основное сходство состоит в том, что анализ производится в подавляющем большинстве случаев только с позиций лингвистики. Лингвистический подход в процессе разработки предложенной ниже типологии также оказался неэффективен. Однако среди представленных классификаций можно выделить следующие. Ю. Щурина предлагает несколько подходов – по способу выражения, источнику возникновения и структуре, выделяя, соответственно, три группы: 1) текстовый мем; мем-изображение; медиамем; гиф; креолизованный мем; 2) новость в СМИ; предмет искусства; фильм; персонаж аниме; высказывание интернет-пользователя и т. д.; 3) двусоставные мемы; компаративные мемы; метамемы [24]. М. Левченко предлагает выделить: 1) демотиватор; 2) эдвайс; 3) карикатуру; 4) Интернет-комикс (стрип); 5) саркастические открытки («аткрытки»); 6) пост (пост с фото-подборкой); 7) интернет-цитаты [25]. В свою очередь, Л. Бабина выделяет: 1) демотиваторы с преобладающим вербальным компонентом; 2) демотиваторы с равной составляющей вербального и визуального компонентов [26]. Уникальность предлагаемого нами подхода состоит, в частности, в развитии дихотомии понятия «демотиватор» и введение понятия «мотиватор» как контента, направленного на формирование мотива, в отличии от демотиватора.

Рис. 2. Негативный императив.

Рис. 3. Мотиватор.

Мотиваторы позитивного типа встречаются достаточно редко. Вероятно, причина заключается в большей популярности демотиваторов – негативная информация вызывает больше пользовательской активности, вследствие чего и активнее тиражируется. Негативный мотиватор (демотиватор) представлен на рис. 4.

Рис. 4. Демотиватор.

Негативный мотиватор, или демотиватор, призван сформировать негативное возбуждённое эмоциональное состояние или впечатление. Демотиватор может быть направлен как на развитие общего негативного состояния по отношению к некому объекту, например, действующей власти, так и на нивелирование позитивного эффекта от информационной компании любого другого конкретного политического субъекта

Рис. 5. Позитивный факт.

Позитивный факт заключается в отражении правильного, установленного порядком функционирования субъекта или прохождения мероприятия. На рис. 5 представляет собой факт о дружбе двух стран, закреплённой законодательно, на фоне, собственно, государственных символов – флагов стран. Такой стиль использует РИА Новости на свой страничке в сети Инстаграм.

Рис. 6. Негативный факт.

Если позитивный факт отражает правильное функционирование субъекта, то негативный – наоборот, говорит о том, что субъект функционирует с нарушениями. Сам по себе факт имеет наименьшее по силе мобилизационное воздействие, поэтому чаще всего можно встретить мем, где вместе с фактом приводится его оценка (см. рис. 6).

В целом мем является целым набором символов, имеющих мобилизационный потенциал. Имея зафиксированную информацию, представляющую мобилизационный контент, мы можем определить степень и спин её воздействия – в зависимости имеющихся маркеров, это может быть императив, мотив, информатив и смешанные типы. Огромный потенциал для формирования устойчивого мобилизационного дискурса имеет Интернет-среда, которая, в следствии комплексного подхода к распространению мобилизационного контента, может повлиять на развитие мобилизационных процессов в действительности. В этом ракурсе формирования дискурса появляется важный аспект количества распространяемой информации – чем больше распространяется мемы и/или символы одного типа, тем больше потенциал их влияния на аудиторию и возможность «заглушить» конкурентные дискурсы. Интернет является, по аналогии с жанро-порождающей, «жаро-порождающей» средой, чей результат «нагрева» может быть спрогнозирован и вовремя «охлаждён» при грамотном и своевременном подходе к анализу существующего дискурса.

Список использованной литературы

В свете экспоненциально растущего количества эмпирических работ в области Интернет-исследований особенно остро встаёт вопрос теоретического осмысления накопленного материала, в первую очередь – существующих и активно используемых в научной литературе понятий [1]. Одним из базовых оперируемых понятий является «контент». В переводе с английского термин «content» обозначает «содержание». В российской исследовательской практике попытки определения термина делаются в основном в рамках эмпирических исследований, что определяет достаточно узкую специфику трактовки, хотя многие из определений и претендуют на универсальность. Например, приводится такое определение: «контент – это всякая осмысленная с точки зрения человека информация» [2, с. 32]. В рамках концепции Веб 2.0 Т. О’Рейли сформулировал понятие «user-generated content» – контент, который производят пользователи Интернет-ресурсов [3], чем также руководствуются авторы в своих исследованиях. Подавляющее большинство исследователей при трактовке «контента» отталкиваются не столько от понятия, сколько от практической деятельности, которая активно использует данный термин – контент-маркетинга. Исходя из этого, авторы зачастую сосредотачиваются на классификации, а не определении, например, деля контент на информационный (наполнение Интернет-ресурса) и информационно-содержательный (информация, «соответствующая ожиданиям потенциальных потребителей» [4]). Е. Гусева пишет, что контент является коммуникационным продуктом медиа потребления, приводящим к потреблению реальных товаров и услуг. С точки зрения И. Щекиной, контентом является любое содержание представительств бренда в социальных сетях. Также автор отмечает важное свойство контента – его способность к саморепликации, т.е. виральности – возможности тиражирования пользователями [5]. В качестве понимания контента, не привязанного конкретно к области медиа, может рассматриваться содержательное наполнение какой-либо деятельности (например, педагогической) [6]. Другой практический подход отталкивается не от анализа конкретных практик, а от методологии контент-анализа, делая определение ещё более узкоспециальным. Метод контент-анализа подразумевает выявление исследуемой единицы. Как правило, в качестве таких единиц выделяются посты, опубликованные в социальных сетях. С такой точки зрения контент – это любые публикации или сообщения на Интернет-ресурсах [7].

В проанализированных подходах практически везде фигурируют общие пункты, что позволяет сделать обобщение. Обращаясь к методологии контент-анализа, учёные отмечают, что данную методику можно использовать только при наличии любым образом зафиксированногоматериала. Управление контентом и его анализ возможны только при наличии информации, существующей на материальном носителе. В таком случае, под предлагаемое определение – контент – это информация, зафиксированная на материальном носителе – попадают любые аудио-, видео-, фото-, текстовые материалы, существующие на любом материальном носителе, в том числе и на веб-ресурсах в Интернете. В данном случае необходимо уточнить, что «информация» не может быть синонимом «контенту», равно как и не может рассматриваться как форма контента, как предлагается в некоторых исследованиях [4]. М. Грачёв предлагает рассматривать категорию информации как содержание коммуникации [8], т.е. информация выступает как более объёмная и широкая категория, чем просто содержание, что позволяет подтвердить предлагаемое определение – для восприятия информации, её трансляции и анализа должны существовать материальные структуры, которые позволят использовать её для коммуникации и анализа. В случае исследований в сфере медиа, например, устная речь не будет являться контентом до того момента, как не будет записана любым возможным способом. Логично предположить, что, раз существует зафиксированная информация (контент), следовательно, существует информация не зафиксированная (например, не записанная устная речь), нечто вроде «i-контента», по аналогии с существованием иррациональных чисел в математике. Иррациональные, или мнимые числа – это числа, содержание (контент) которых мы не можем зафиксировать или фиксируем с допущением, и, следовательно, не можем проанализировать точно. Соответственно, контент можно соотнести с понятием рационального числа. Когда информация приобретает рациональное значение, т. е. оказывается записанной и становится контентом, появляется возможность её тиражирования [5]. В тот момент, когда информация существует в не зафиксированном виде, т. е. в виде «i-контента», возможность её тиражирования и анализа отсутствует. «I-контент», поскольку не фиксируется, исчезает, поэтому описываемое явление и событие не сможет быть воспроизведено точно так, как оно произошло. В данном случае можно вспомнить феномен распространения слухов (не в Интернет-среде) – но слух как раз характеризуется не абсолютной точностью воспроизводимой информации [9]. Продолжая аналогию, стоит обратиться к Пригожину, который пишет, что волновая функция устойчива тогда, когда она принимает рациональные значения [10]. Так называемые информационные волны, интернет-скандалы, «хайпы», воздействующие на медиа повестку, часто начинаются с публикации в социальных сетях [11], то есть, с того момента, как информация приобретает рациональные значения. Следовательно, в рамках предложенной аналогии, когда информация становится контентом (становится опубликованной), она приобретает потенциал формирования устойчивой информационной волны, так как контент обладает свойством виральности. Очевидно, что контент как зафиксированная информация не может быть целостным отражением произошедшего события или описываемого явления. Из зафиксированного материала мы можем узнать только о событии или явлении, а не воспринять событие так, как оно произошло в действительности. Событие, произошедшее в действительности, представляет собой совокупность контента и «i-контента», в результате которого сохраняется только контент – метаданные, т.е. информация о событии. Журналисты выполняют роль лямбда-функции – генерируют контент, содержащийся в прессе – генерируют метаинформацию о событии, которое может быть восстановлено из суперпозиции материальных источников.

Медиа контент становится необходимым элементом для протекания социальных мобилизационных процессов, для которых критично формирование устойчивого медиа дискурса [12]. В рамках исследования мобилизационного контента необходимо уточнить, что мобилизация рассматривается как процесс происходящих в обществе изменений, так как под этим следует понимать реакцию социума – инициируемую либо самим обществом, либо властью [12]. Мобилизация обязательно является коллективным действием [13],и буквально понимается как объединение сообществ для достижения общих целей [14].Политическая мобилизация рассматривается исследователями как «средство политики, осуществляемой иными способами» [15]. Также политическую мобилизацию определяют «как процесс поощрения населения к политическому участию» [16].

Для формирования мобилизационно контента в соответствии с приведённым определением обязательно наличие символа. Данное понятие многозначно [17], поэтому мы предлагаем следующее определение в рамках парадигмы мобилизационного процесса: символ – это комплекс визуальных знаков, означаемый вербально, и вызывающий одинаковые ассоциации у реципиентов [18]. Под вербальным означиванием подразумевается словесное «дублирование» комплекса знаков. Восприятие комплекса знаков порождает ассоциацию с вербальным означением и наоборот. Сам комплекс знаков независимо, помимо вербальных, вызывает одинаковые устоявшиеся в определённом сообществе ассоциации. Любой политический символ потенциально можно использовать для формирования мобилизационного контента – как официальные государственные [19], так и образы публичных деятелей. В категорию символов могут входить не только конкретные знаки, но и цвета и комбинация цветов, отображая, например, цвета государственного флага. Образы тоже стоит рассматривать в качестве символов, главное, чтобы они были простыми в записи или изображении, но вызывали одинаковую устойчивую ассоциацию у аудитории, например, «жёлтые жилеты» во время протестов во Франции, или «слуга народа» – политический образ Владимира Зеленского в предвыборной кампании на Украине [20]). Особую роль приобретают деятели шоу-бизнеса, особенно комики, в творчестве которых используется жанр политической сатиры. В случае выборов на Украине это Владимир Зеленский, в случае «жёлтых жилетов» это Мишель Жерар Жозеф Колюччи — Колюш [21]. Потенциал для осуществления мобилизации у деятелей такого типа очень высок, так как они имеют возможность к эффективному производству всех типов мобилизационного контента.

В контексте символа, условий его формирования и особой роли развлекательного аспекта, появляется необходимость рассмотреть такое Интернет-явление, как мемы, его возникновение, распространение и влияние, оказанное на предложенную классификацию. Более релевантно рассматривать мем как объект культуры (в т. ч., нематериальной), который перенимается членами сообщества, нежели как процесс передачи информации. Соответственно, Интернет-мем – это «единица информации, которая получила популярность – как правило, спонтанно – в среде, обслуживаемой информационными технологиями» [22].Основным свойством мема является способность к репликации. Широкое распространение среди интернет-пользователей получает мем, который порождает какие-либо ассоциации – именно за счёт ассоциативности он входит в понятие символа, необходимого для создания мобилизационного контента. В качестве подтверждения символьности мема также стоит обратить внимание, что хотя Интернет-мемы и являют собой «сложное текстовое образование, в котором вербальные и иконические элементы образуют одно целое» [23], при упоминании слов и словосочетаний, например, ««омской птицы», «совы», «филологической девы», «кота-стендапера», у определённой аудитории, знакомой с данными мемами, возникнет одинаковая ассоциация с означенным вербально комплексом знаков.

Типологии интернет-мемов, представленные в отечественных исследованиях, крайне разнообразны. Основное сходство состоит в том, что анализ производится в подавляющем большинстве случаев только с позиций лингвистики. Лингвистический подход в процессе разработки предложенной ниже типологии также оказался неэффективен. Однако среди представленных классификаций можно выделить следующие. Ю. Щурина предлагает несколько подходов – по способу выражения, источнику возникновения и структуре, выделяя, соответственно, три группы: 1) текстовый мем; мем-изображение; медиамем; гиф; креолизованный мем; 2) новость в СМИ; предмет искусства; фильм; персонаж аниме; высказывание интернет-пользователя и т. д.; 3) двусоставные мемы; компаративные мемы; метамемы [24]. М. Левченко предлагает выделить: 1) демотиватор; 2) эдвайс; 3) карикатуру; 4) Интернет-комикс (стрип); 5) саркастические открытки («аткрытки»); 6) пост (пост с фото-подборкой); 7) интернет-цитаты [25]. В свою очередь, Л. Бабина выделяет: 1) демотиваторы с преобладающим вербальным компонентом; 2) демотиваторы с равной составляющей вербального и визуального компонентов [26]. Уникальность предлагаемого нами подхода состоит, в частности, в развитии дихотомии понятия «демотиватор» и введение понятия «мотиватор» как контента, направленного на формирование мотива, в отличии от демотиватора.

Важно иметь возможность определить, какого типа контент имеет мобилизационный потенциал. Существуют различные возможности для построения классификации, на основе которых было осуществлено несколько попыток. Применение структурно-функционального метода не дало значимых результатов. Опираясь, например, на субъектный подход С. Г. Корконосенко и описанные им роли журналистики: производственно-экономическую, информационно- коммуникативную, регулирующую и духовно-идеологическую [27], можно выделить соответствующие типы контента, однако в каждом случает может присутствовать мобилизационная составляющая. Формальный метод, когда контент рассматривается с точки зрения подачи, также не был эффективен. Например, А. Шестерина предложила контекстную типологию контента (с опорой на аудио- и видео материалы), в рамках которой есть такие признаки, как: «авторство, аудитория, цель, функции, способ трансляции, интерактивность, мультимедийность, композиционные особенности, формат» [28]. Форма контента, безусловно, влияет на восприятие содержания, но в случае мобилизационного воздействия не имеет значения. Форма, исходя из предложенного определения, играет второстепенную роль – не столько важно, какая знаковая система и материальный носитель использовались для фиксирования информации, сколько какой она сама по себе может оказать эффект.

Отталкиваясь от этого утверждения, а также от парадигмы процесса, в рамках который мы рассматриваем мобилизацию, мы построили классификацию относительно критериев силы мобилизационного воздействия (вектора) и отражения позитивности либо негативности коммуникации (спина, англ. «spin»). Можно представить приведённые критерии в виде таблицы (рис. 1). Вектор означает направленность и силу воздействия контента – это может быть императив (маркер – призыв), мотив (контент, формирующий эмоциональное состояние аудитории, маркер – эмоции, идентифицируемые, например, по словарям тональностей) и информатив (маркер – факт). В случае информатива мы исходили из субъектной модели, предлагаемой петербургской школой, поэтому позитивным будет факт, подтверждающий позитивное функционирование субъекта, негативным – подтверждающий негативное функционирование субъекта.

В предложенном ракурсе мем как явление содержит в себе символы. В зависимости от комбинации символов, и отдельно вербальной составляющей, один и тот же мем может иметь разную степень и смысл мобилизационного воздействия. Разберём несколько примеров. Выражение позитивного императива происходит через чётко выраженный призыв что-либо сделать. Чаще всего, это призыв отдать свой голос за определенного политика на выборах. В негативномимперативном императиве содержится противоположный призыв (см. рис. 2).

Рис. 2. Негативный императив.

Рис. 3. Мотиватор.

Мотиваторы позитивного типа встречаются достаточно редко. Вероятно, причина заключается в большей популярности демотиваторов – негативная информация вызывает больше пользовательской активности, вследствие чего и активнее тиражируется. Негативный мотиватор (демотиватор) представлен на рис. 4.

Рис. 4. Демотиватор.

Негативный мотиватор, или демотиватор, призван сформировать негативное возбуждённое эмоциональное состояние или впечатление. Демотиватор может быть направлен как на развитие общего негативного состояния по отношению к некому объекту, например, действующей власти, так и на нивелирование позитивного эффекта от информационной компании любого другого конкретного политического субъекта

Рис. 5. Позитивный факт.

Позитивный факт заключается в отражении правильного, установленного порядком функционирования субъекта или прохождения мероприятия. На рис. 5 представляет собой факт о дружбе двух стран, закреплённой законодательно, на фоне, собственно, государственных символов – флагов стран. Такой стиль использует РИА Новости на свой страничке в сети Инстаграм.

Рис. 6. Негативный факт.

Если позитивный факт отражает правильное функционирование субъекта, то негативный – наоборот, говорит о том, что субъект функционирует с нарушениями. Сам по себе факт имеет наименьшее по силе мобилизационное воздействие, поэтому чаще всего можно встретить мем, где вместе с фактом приводится его оценка (см. рис. 6).

В целом мем является целым набором символов, имеющих мобилизационный потенциал. Имея зафиксированную информацию, представляющую мобилизационный контент, мы можем определить степень и спин её воздействия – в зависимости имеющихся маркеров, это может быть императив, мотив, информатив и смешанные типы. Огромный потенциал для формирования устойчивого мобилизационного дискурса имеет Интернет-среда, которая, в следствии комплексного подхода к распространению мобилизационного контента, может повлиять на развитие мобилизационных процессов в действительности. В этом ракурсе формирования дискурса появляется важный аспект количества распространяемой информации – чем больше распространяется мемы и/или символы одного типа, тем больше потенциал их влияния на аудиторию и возможность «заглушить» конкурентные дискурсы. Интернет является, по аналогии с жанро-порождающей, «жаро-порождающей» средой, чей результат «нагрева» может быть спрогнозирован и вовремя «охлаждён» при грамотном и своевременном подходе к анализу существующего дискурса.

Список использованной литературы

- Устюжанина А. С., Куприянова Г. В. Применение технологии контент-менеджмента для организации блога // Наука и перспективы. 2017. № 4. С. 93-101.

- Тазова В. Д., Стоянов И. А. Контент-маркетинг, как инструмент продвижения компании в интернете // Социально-экономические науки и гуманитарные исследования. 2016. №10. С. 32-36.

- Дайсон Э. Жизнь в эпоху Интернета: Release 2.0. М.: Бизнес и компьютер, 1998. С. 397.

- Гусева Е. С. Основные характеристики понятия «контент» в рамках контент-маркетинга // Современные научные исследования и разработки. 2018. № 3 (20). С. 207-211.

- Щекина И. А. Принципы и уровни контент-менеджмента в социальной сети // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Филология. Журналистика. 2016. № 1. С. 153-156.

- Челнокова Т. А., Иванова А. П., Сабирянова Ю. Ю. Педагогический контент проектирования информационной культуры обучающегося, как Интернет-пользователя // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2015. № 4-2. С. 76-81.

- Давыдов С. Г., Логунова О. С. Сообщества московских районов в социальных медиа: контент и его модерация // Мониторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены. 2018. № 1. С. 204-221. DOI: 10.14515/monitoring.2018.1.10.

- Грачев М. Н. К вопросу об определении понятий «политическая коммуникация» и «политическая информация» // Вестник Российского университета дружбы народов. – Cерия: Политология. 2003. № 4. с. 34-42.

- Куликов Е. М., Кубякин Е. О. Конфликтогенный потенциал слухов (на примере слухов о банковском кризисе в октябре 2008 г.) // Конфликтология. 2009. № 3. С. 97-101.

- Пригожин И. От существующего к возникающему. Время и сложность в физических науках. М.: Наука, 1985. С. 328.

- Беленко В. Е., Зырянов В. А. Контент социальных сетей в материалах СМИ // Вопросы теории и практики журналистики. 2018. Т. 7. № 3. С. 444-458.

- Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации: колл. монография / науч. ред. В.А. Ачкасова, Г.С. Мельник. М. : ФЛИНТА : Наука, 2016. 248 с.

- Яницкий О. Н. Массовая мобилизация: проблемы теории. Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/data/2012/09/28/1251348627/Yanitskiy.pdf (дата обращения: 02.04.2019)

- Кремень Т. В. Политическая мобилизация: объекты и субъекты // Историческая и социально-образовательная мысль. 2013. № 5. С. 146-149.

- Tilly Ch. Social Movements, 1768-2004. London: Paradigm Publishers, 2004.

- Кремень Т. В. Компоненты политической мобилизации // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история. 2013. № 28. С. 6-12.

- Трифонова Н. Н. Символ: феномен семиотики и герменевтики (к постановке вопроса). // В сборнике: Язык: Мультидисциплинарность научного знания научный альманах. Под ред. О.В. Труновой; Алтайская государственная педагогическая академия; Лингвистический институт. Барнаул, 2010. С. 180-184.

- Романовская А. А. Символ в отношении к лингвистике, семиотике, коммуникации // Веснік БДУ. Серыя 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2008. № 2. С. 49-54.

- Давыдова М. Л. Правовые символы и символы в праве: понятие, значение, классификация // Юридическая техника. 2008. № 2. С. 56-62.

- Эксперты рассказали о шансах на победу претендентов на пост главы Украины. URL: https://ria.ru/20190318/1551886024.html?in=t (дата обращения 26.03.2019)

- Революция в шести актах. URL: http://expert.ru/expert/2018/51/revolyutsiya-v-shesti-aktah/ (дата обращения 26.03.2019)

- Щурина Ю. В. Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации // Филология. Лингвистика дискурса. Выпуск № 3 / 2012 С. 160-172.

- Данилова Ю. Ю., Нуриева Д. Р. Демотиватор как лингвокогнитивное единство иконической и вербальной информации // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 12 (42). 2014. С. 66-71.

- Щурина Ю. В. Интернет-мемы: проблема типологии // Вестник Череповецкого государственного университета. 2014. № 6. С. 85-89.

- Левченко М. Н., Изгаршева А. В. Креолизованный текст в системе «Интернет» // Вестник Московского государственного областного университета (электронный журнал). 2018. № 4. С. 200-216. URL: www.evestnik-mgou.ru

- Бабина Л. В. Об особенностях демотиватора как полимодального текста // Филологические науки. Вопросы теории и практики. № 2 (20). 2013. С. 28-33.

- Корконосенко С. Г.. Основы журналистики: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001. С. 287.

- Шестерина А. М. Аудиовизуальный Интернет-контент: разнообразие форм // Век информации. 2015. № 3 (4). С. 214-216.

среда, 18 декабря 2019 г.

"Фабрики троллей" - новый стандарт в политическом пиаре?

Любопытная статья в DW про нравы фабрик троллей в России, Украине и Польше: "написание проплаченных комментариев с фейковых аккаунтов никто в пиар-агентстве не воспринимал как нечто незаконное или недостойное - ни работодатель, ни сами работники"...

Источник: https://www.dw.com/ru/%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%B5/a-51656603

Венедиктов исчезает

Дилетантские чтения в Ельцин-центре, 2 декабря 2019 г., см. 2 часа 18 мин. https://www.youtube.com/watch?v=bBC2ggp7Qmk

вторник, 17 декабря 2019 г.

Скорая помощь

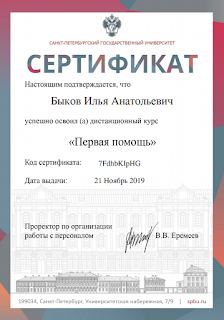

СПбГУ усиленно готовится к аттестации: проходим медосмотры, разрабатываем РПУДы, повышаем квалификацию. Вот один из результатов: Санкт-Петербургский государственный университет, сертификат, онлайн-курс "Скорая помощь" (2019)

пятница, 13 декабря 2019 г.

среда, 11 декабря 2019 г.

Владимир Владимирович на высоте

А у нас в квартире газ...

Саммит "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 г.

Саммит "Нормандской четверки" в Париже 9 декабря 2019 г.

вторник, 10 декабря 2019 г.

Комментарий для ФедералПресс о новых вице-губернаторах

Затесался в комментаторы :) В принципе, угадал - зачем Беглову заметные замы? Хороший охранник вполне подойдёт... https://fedpress.ru/article/2385778 "Перетасовка вице-губернаторов. После жесткой настройки выборов Смольному понадобился диалог?"

четверг, 5 декабря 2019 г.

Коротко про имидж политического лидера

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен на перроне в ожидании поезда

Фото: Alexander Van der Bellen / Facebook

Фото: Alexander Van der Bellen / Facebook

Подробности: https://echo.msk.ru/blog/pastuhov_v/2549113-echo/

вторник, 3 декабря 2019 г.

Пакт Молотова-Риббентропа в журнале Дилетант

Почитал тот самый номер журнала #Дилетант (ноябрь 2019), в котором поднимается вопрос о Пакте Молотова-Риббентропа и его результатах. На обложке карикатура 39-го года Клиффорда Берримана (Великобритания) с подписью "Интересно, сколько продлится медовый месяц?". Вообще любопытно. Оказывается, Советский Союз имел договоры о ненападении не только с Германией, но и с Финляндией и с Польшей. Любопытные вещи сказал Венедиктов на выступлении в Ельцин Центре (это когда он свалился с помоста, но микрофона не выпустил) - мол, Прибалтийские республики и Западная Украина потом аукнулись при распаде СССР.

Подробности здесь https://www.znak.com/2019-12-03/v_elcin_centre_proshli_diletantskie_slushaniya_po_paktu_molotova_ribbentropa_nervno_i_s_rvio

суббота, 23 ноября 2019 г.

Sapiens. Краткая история человечества (книга)

Ознакомился с популярной книгой Ю. Н. Харари. Интересно и увлекательно. Как неспециалисту. По поводу мифов и вымышленных сообществах вообще гениально - крайне близко к PR и всему информационно-коммуникативному пространству. Конечно, окончание с заходом на историю счастья немного подкачало, а вот про киборгов и вообще будущую эволюцию человечества норм. Говорят есть продолжние. Раздумываю, стоит ли почитать?

воскресенье, 17 ноября 2019 г.

Что не так с брендингом Санкт-Петербурга?

После нашумевшей презентации нового брендбука Санкт-Петерубрга http://www.sobaka.ru/city/city/99519?fbclid=IwAR3OWt_tncOgyfTqF4xeBMvfN-KFX-seQSuK2I6aITQ3KFWJaRa_mcyi5KQ в Интернетах началось активное обсуждение того, насколько ребрендинг крут и стоил ли он 7 млн.руб. (или можно было обойтись 1 руб. от Артемия Лебедева https://www.fontanka.ru/2018/10/23/125/)

Я, конечно, не специалист в графическом дизайне, но вижу, что почему-то на разных вариантах использования мосты не сводятся.

Коллега Быкова (не супруга) пишет в Фейсбуке (https://www.facebook.com/elena.bykova1/posts/2626972170692641), что "в своей докторской "Модульный текст: закономерности речевой организации" еще лет семь назад я писала, что перенос в слове в модульном тексте изменяет его форму, то есть убивает его как знак, разрушая и содержание. Разбивка слова на стoроки рождает смысл, не свойственный ему. Потому перенос и/или разнесение слова по строкам модульному тексту категорически противопоказаны"

Что-то в этом есть

Эпохальный вариант!

И все это за 7 млн.?

Приятного аппетита!

UPD 1: Страничка на госзакупках

UPD 2: Цена вопроса

UPD 3: Файл с техзаданием:

https://drive.google.com/open?id=1C3KjKoUq-qdtsWOoErovebW26LG4jhlMw9BMtz11nbY

Я, конечно, не специалист в графическом дизайне, но вижу, что почему-то на разных вариантах использования мосты не сводятся.

Коллега Быкова (не супруга) пишет в Фейсбуке (https://www.facebook.com/elena.bykova1/posts/2626972170692641), что "в своей докторской "Модульный текст: закономерности речевой организации" еще лет семь назад я писала, что перенос в слове в модульном тексте изменяет его форму, то есть убивает его как знак, разрушая и содержание. Разбивка слова на стoроки рождает смысл, не свойственный ему. Потому перенос и/или разнесение слова по строкам модульному тексту категорически противопоказаны"

Что-то в этом есть

Эпохальный вариант!

И все это за 7 млн.?

Приятного аппетита!

UPD 1: Страничка на госзакупках

UPD 2: Цена вопроса

UPD 3: Файл с техзаданием:

https://drive.google.com/open?id=1C3KjKoUq-qdtsWOoErovebW26LG4jhlMw9BMtz11nbY

пятница, 15 ноября 2019 г.

Вспоминая День Знаний

Обнаружил смешной коллаж из фотки с 1 сентября. Федя Быков, смартфон Xiaomi, коллаж, 2019 г. Всем добра!

четверг, 14 ноября 2019 г.

Блокчейн мёртв?

Блумберг сообщает, что технология блокчейн начинает разочаровывать инвесторов. Если в прошлом году в блокчейн было инвестировано около 4.1 млрд.дол., то в этом году ожидается 1.6 млрд.дол. (60 % снижение). А все почему? Много возни, а чаще всего можно обойтись обычными базами данных. Из криптовалют только биткойн норм. Остальные проекты так себе. Тема как теперь говорят немного overhyped!

Подробности здесь https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-12/blockchain-is-dead-crypto-geeks-debate-merits-of-once-dear-tech

Подробности здесь https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-11-12/blockchain-is-dead-crypto-geeks-debate-merits-of-once-dear-tech

четверг, 7 ноября 2019 г.

Как Юрайт и РИНЦ помирилсь

Недавно я писал про конфликт между издательством Юрайт и РИНЦ (https://prof-bykov.blogspot.com/2019/09/blog-post.html). Вчера пришла благая весть: они помирились!

вторник, 29 октября 2019 г.

Попытка мошенничества в журнале ВАК

Присылают мне на рецензирование статью. Батюшки святы! Мошенник, черт побери, в статусе кандидата наук и доцента (как указано в сопроводительной документации) вставил в нижнем регистре между словами другие слова. 100% оригинальности! См скриншот (кликнуть для увеличения).

Видимо, есть программа или макрос, чтобы делать это автоматически. Я вообще поражаюсь, о чем люди думают? Надеются на авось, что рецензент не заметит? Слишком уж все подозрительно: в статье перемываются темы по информационному обществу из 90-х (натурально), плюс какие-то подозрительные шероховатости форматирования. В Ворде их может быть и не видно, но у меня LibreOffice (см. картинку), а в Google Docs вообще все видно невооруженным взглядом (первая картинка).

Теперь спрашивается вопрос: должна ли редакция известить вуз, в котором работает мошенник, об этом инциденте?

понедельник, 28 октября 2019 г.

воскресенье, 27 октября 2019 г.

Бюро легенд (сериал)

Пару-тройку недель смотрел французский сериал "Бюро легенд" в жанре шпионского детектива. Неплохо так: расчленёнки мало, саспиенса и психологизма много. Сюжет нормально закручен: наши дни, из Сирии в Париж возвращается французский агент, который немного заигрался в шпиона и к тому же влюбился в сирийскую женщину. Ну и, натурально, через некоторое время она тоже оказывается в Париже на переговрах о мире в Сирии. И тут они практически случайной встречаются. Как говорится, шерше ля фам - и будет вам сюжет...

суббота, 26 октября 2019 г.

пятница, 25 октября 2019 г.

Спецвыпуск "Журнала политических исследований" 2019

Опубликован тематический номер журнала из списка ВАК по проблемам политического PR и пропаганды. Выступил в роли приглашенного редактора. Огромнейшее спасибо всем авторам статей, издательству и гл.редактору - С.Н. Федорченко! Было сложно: масса координации, уточнений, доработок и т.п. Вообще не понимаю, как люди работают главными редакторами журналов на постоянной основе...

Источник: https://naukaru.ru/ru/nauka/issue/1947/view?fbclid=IwAR0JwxJUrMPr1_AgjV5tjLXkezR3VAkXLJAGoRR4OiG1-gJvanUXacMM3N8

Источник: https://naukaru.ru/ru/nauka/issue/1947/view?fbclid=IwAR0JwxJUrMPr1_AgjV5tjLXkezR3VAkXLJAGoRR4OiG1-gJvanUXacMM3N8

суббота, 19 октября 2019 г.

четверг, 17 октября 2019 г.

Интервью главы Яндекса РБК 2019

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина: "...многие во власти нас слышат. Но проблема в том, что есть и те, кто не слышит и слышать не хочет..."

вторник, 15 октября 2019 г.

Лоббизм в Госдуме 7-го созыва

Классное исследование Transparency International! Запись интервью Светланы Тельновой (Трансперенси Интернешнл) на Эхо Москвы, 30 СЕНТЯБРЯ 2019

Оказывается, все лоббисты в Госдуме делятся на несколько категорий: лоббисты финансово-промышленных групп, отраслвые лоббисты, лоббисты федеральных структур, региональные группы интересов и др.

Источник: https://echo.msk.ru/programs/rikoshet...

Доклад в PDF: https://dumabingo.ru/%D0%9B%D0%BE%D0%...

Сайт проекта "Лоббизм в Госдуме": https://dumabingo.ru/

Сайт Трансперенси: https://transparency.org.ru/

Сайт проекта "Лоббизм в Госдуме": https://dumabingo.ru/

Сайт Трансперенси: https://transparency.org.ru/

понедельник, 14 октября 2019 г.

Небольшие проблемы криптовалюты Gram

Власти США считают, что первичное размещение токенов Telegram прошло в нарушение закона. Криптовалюту Gram на $424,5 млн (из 1,7 млрд.) приобрели 39 инвесторов из Штатов...

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/10/2019/5da0f05d9a7947dc490e2e57

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/10/2019/5da0f05d9a7947dc490e2e57

суббота, 12 октября 2019 г.

пятница, 11 октября 2019 г.

Потребительская культура в Питере

Прикольно оформили паркинг в Стокмане. Капитализм культурным лицом!

Вот вам "наше всё" - довольный от шоппинга с фирменными пакетами и в модном костюмчике.

Анна Андреевна в шубке и с собачкой.

Гоголь играет в гольф :)

Вот вам "наше всё" - довольный от шоппинга с фирменными пакетами и в модном костюмчике.

Анна Андреевна в шубке и с собачкой.

Гоголь играет в гольф :)

среда, 9 октября 2019 г.

Wi-Fi СПбГУ под учетной записью и паролем

С 1 сентября 2019 г. произошел невероятный прогресс: есть Wi-Fi по учетной записи и паролю. Работает...

вторник, 8 октября 2019 г.

Единый кампус СПбГУ (презентация)

Пока в некоторых СМИ появляются статьи с критикой проекта, а на change.org - петиция с требование сохранить СПбГУ в исторических зданиях, появилась возможность ознакомится с проектом переезда более подробно. Скачать здесь: https://guestbook.spbu.ru/images/files/2019_new_campus_prezentacija.pdf

Мартериалы ректорского совещения доступны здесть: https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-401#p7

Возражения к переезду: http://gorod-812.ru/vozrazheniya-k-pereezdu-chto-poteryaet-peterburg-esli-spbgu-uedet-v-polya/

Петиция "Сохранить факультеты СПбГУ в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга" https://www.change.org/p/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0?recruiter=33774951&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=508eebe0-0ec3-0130-6efa-38ac6f16cbb1&share_bandit_exp=initial-12788504-ru-RU&share_bandit_var=v0

Мартериалы ректорского совещения доступны здесть: https://spbu.ru/openuniversity/documents/materialy-rektorskogo-soveshchaniya-401#p7

Возражения к переезду: http://gorod-812.ru/vozrazheniya-k-pereezdu-chto-poteryaet-peterburg-esli-spbgu-uedet-v-polya/

Петиция "Сохранить факультеты СПбГУ в исторических зданиях в центре Санкт-Петербурга" https://www.change.org/p/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9-%D1%81%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D1%81%D0%BF%D0%B1%D0%B3%D1%83-%D0%B2-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%B2-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0?recruiter=33774951&utm_source=share_petition&utm_medium=twitter&utm_campaign=psf_combo_share_initial&recruited_by_id=508eebe0-0ec3-0130-6efa-38ac6f16cbb1&share_bandit_exp=initial-12788504-ru-RU&share_bandit_var=v0

понедельник, 7 октября 2019 г.

Электронное голосование в Ленинградской области

Вот интересно: есть ли живые свидетели? Оказывается, в Сосновом Бору и в Киришах использовали блокчейн-систему Избирательной комиссии Ленинградской области и СПбГУ для организации электронного голосования:

суббота, 5 октября 2019 г.

Викинги (сериал)

Посмотрел тут в сентябре сериал "Викинги". Прикольно так - крепкая работа. Особенно первые три сезона хорошо передают атмосферу культуры викингов, мифы и легенды, строение общества, встреча с христианство и т.п. Последние два сезона имеют бОльшее количество серий и поэтому содержат лишние сюжетные линии. Так и хочется промотать вперёд. Увы, коммерческий успех не все держат с достоинством (как в сериале "Мост")...

пятница, 4 октября 2019 г.

Онлайн-курс "Телекоммуникационные и компьютерные технологии в рекламе и PR"

На этой неделе стартовал мой онлайн-курс для бакалавров. Можно заработать дополнительный балл при поступлении в магистратуру. Записываемся :) https://openedu.ru/course/spbu/TCT/

среда, 2 октября 2019 г.

вторник, 1 октября 2019 г.

Грег Саймонс об эволюции мирового порядка

The evolving world order, Syria and geopolitics, conflict between liberal politics and 'populism'

When: 30.09.2019

Where: St Petersburg State University

URL: http://sir.spbu.ru/events/?id=589&fbc...

When: 30.09.2019

Where: St Petersburg State University

URL: http://sir.spbu.ru/events/?id=589&fbc...

среда, 25 сентября 2019 г.

Научные войны, или как поссорились РИНЦ и Юрайт

Юрайт прислал письмо о том, что изданные в издательтсве книге не будут индексироваться в РИНЦе. Содержание письма ниже:

Уважаемые авторы!

Мы информируем Вас об изменении нашей издательской политики в отношении включения издаваемых работ в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

В предыдущие годы наше издательство экспортировало в систему РИНЦ метаданные выходивших изданий, что у авторов повышало индекс Хирша. Однако сейчас РИНЦ выдвигает новые требования, предусматривающие передачу текста (т.н. полнотекстового индекса) издания. К нашему сожалению, мы не можем на это пойти ни по юридическим, ни по техническим основаниям.

С юридической точки зрения, мы несем ответственность за передаваемый нам авторами контент, за его распространение и коммерческую реализацию. С технической точки зрения, возникают вопросы к защищенности передаваемой информации непосредственно в базе данных РИНЦ. У нас есть сомнения в том, что после передачи информации в РИНЦ текст издания не будет распространен третьими лицами «пиратским» образом, что может непосредственно сказаться на материальных интересах авторов и их репутации, повлечь нарушение их прав и выгод.

РИНЦ является индексом научного цитирования, и распространение критериев научных статей к учебным изданиям не представляется логичным и обоснованным. В связи с этим издательство «Юрайт» вынуждено приостановить экспорт данных в РИНЦ.

В ряде учебных заведений сотрудники имеют возможность самостоятельно добавлять свои публикации в РИНЦ. Мы не возражаем против такого шага, если при этом в систему не передается полный текст / полнотекстовый индекс. Если у Вас есть опыт подобной работы, мы предлагаем им поделиться с другими авторами через нас.

Будем рады, если политика РИНЦ в отношении метаданных изменится. На текущий момент мы изучаем возможности сотрудничества с альтернативными наукометрическими системами.

Благодарим за понимание нашей позиции!

С искренним уважением,

Сафонов Александр Андреевич

заместитель главного редактора по новым проектам,

директор Biblio-online.ru по контенту,

к.и.н., ученый секретарь УМО ВО

Уважаемые авторы!

Мы информируем Вас об изменении нашей издательской политики в отношении включения издаваемых работ в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

В предыдущие годы наше издательство экспортировало в систему РИНЦ метаданные выходивших изданий, что у авторов повышало индекс Хирша. Однако сейчас РИНЦ выдвигает новые требования, предусматривающие передачу текста (т.н. полнотекстового индекса) издания. К нашему сожалению, мы не можем на это пойти ни по юридическим, ни по техническим основаниям.

С юридической точки зрения, мы несем ответственность за передаваемый нам авторами контент, за его распространение и коммерческую реализацию. С технической точки зрения, возникают вопросы к защищенности передаваемой информации непосредственно в базе данных РИНЦ. У нас есть сомнения в том, что после передачи информации в РИНЦ текст издания не будет распространен третьими лицами «пиратским» образом, что может непосредственно сказаться на материальных интересах авторов и их репутации, повлечь нарушение их прав и выгод.

РИНЦ является индексом научного цитирования, и распространение критериев научных статей к учебным изданиям не представляется логичным и обоснованным. В связи с этим издательство «Юрайт» вынуждено приостановить экспорт данных в РИНЦ.

В ряде учебных заведений сотрудники имеют возможность самостоятельно добавлять свои публикации в РИНЦ. Мы не возражаем против такого шага, если при этом в систему не передается полный текст / полнотекстовый индекс. Если у Вас есть опыт подобной работы, мы предлагаем им поделиться с другими авторами через нас.

Будем рады, если политика РИНЦ в отношении метаданных изменится. На текущий момент мы изучаем возможности сотрудничества с альтернативными наукометрическими системами.

Благодарим за понимание нашей позиции!

С искренним уважением,

Сафонов Александр Андреевич

заместитель главного редактора по новым проектам,

директор Biblio-online.ru по контенту,

к.и.н., ученый секретарь УМО ВО

четверг, 19 сентября 2019 г.

Политический суицид, или верное технологическое решение?

Все-таки странное было решение у Единой России на муниципальных выборах в СПб и Мосгордуму в Москве: откзаться от своего бренда. Вот у меня в Литейном округе было всего две видимых политических силы: Яблочники и какая-то "Команда Литейного округа" с царь-пушкой вместо логотипа.

Блекло-желтовато-оранжевый цвет заголовков наводил на мысль, что это, возможно, единороссы. Но любой желающий может за 5 сек. поиска в Интернете найти, КТО ЖЕ ЭТО на самом деле https://ideputat.er.ru/user/169768

Спрашивается вопрос: зачем маскироваться надо было? Своих избирателей потеряли, чужих не приобрели. Своих потеряли, так как выходят без опозновательных знаков, да и проявляют неуверенность. Правящая партия так не делает. А оппозицонеры не стесняются.

Логотипы на месте, списки тоже:

Так и остается для меня загадка прошедших выборов...

Блекло-желтовато-оранжевый цвет заголовков наводил на мысль, что это, возможно, единороссы. Но любой желающий может за 5 сек. поиска в Интернете найти, КТО ЖЕ ЭТО на самом деле https://ideputat.er.ru/user/169768

Спрашивается вопрос: зачем маскироваться надо было? Своих избирателей потеряли, чужих не приобрели. Своих потеряли, так как выходят без опозновательных знаков, да и проявляют неуверенность. Правящая партия так не делает. А оппозицонеры не стесняются.

Логотипы на месте, списки тоже:

Так и остается для меня загадка прошедших выборов...

.png)